こんにちわ(‘ω’)ノゆとりPTです。

自分の家族を介護しなければならない状況は、誰にでも起こり得ます。

近年では、介護離職による貧困なども社会問題となっています。

しかし、日本には介護離職防止を目的として、育児介護休業法では介護休業制度が定められています。

今回は、介護と仕事の両立支援に関する制度を解説します。

介護と仕事の両立支援に関する制度を解説

介護休業・介護休業給付金について

家族を介護する場合、家族1人について最大93日間(3回まで分割可能)の介護休業を取得することができます。

要介護状態:2週間以上にわたり常時介護が必要な状態(医師や行政機関の判断は不要)介護休業給付金の金額:概ね給与の67%(就業が月10日未満であれば支給)

直近で1年以上雇用保険に加入していた方であれば、休業中「介護休業給付金」を受給することができます。

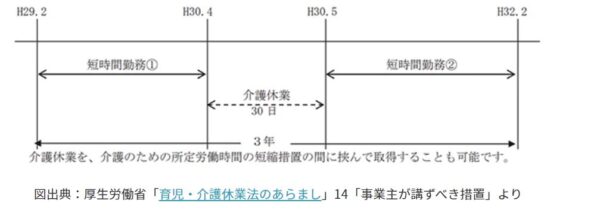

2017年の法改正で「利用開始から3年以上の期間に2回以上利用できる措置であること」となりました。

例えば、最初の数ヶ月は短時間勤務を利用し、その後介護休業をとり、再び短時間勤務に切り替える・・・というように、

この一連の期間が3年以上で「措置を2回以上利用する」ことが認められています。

その他の介護と仕事の両立支援できる制度

➀介護短時間勤務措置

勤務時間が通常より短縮される制度(育児介護休業法)です。

事業主には介護短時間勤務、フレックスタイム制、時差出勤または、介護費用支援のいずれかの措置の導入が義務付けられています。

➁所定時間外労働の免除

一切の所定時間外労働を免除(育児介護休業法)

➂時間外労働の制限

時間外労働を月24時間・年150時間以内に制限(育児介護休業法)

➃深夜業の制限

深夜(22:00~5:00)の就業を制限(育児介護休業法)

➄介護休暇

家族1人・1年間につき5日(半日・時間単位取得可能)の介護のための休暇取得可能(育児介護休業法)

介護休業についての注意点

介護休業の期間中に賃金を支払うことは、法律上義務付けられてはいません。

したがって、介護休業中に賃金支払いがない場合は、雇用保険料の負担は発生しません。

しかし、介護休業については社会保険料の免除制度がないため、無給となった場合でも健康保険料や厚生年金保険料の支払いは発生し続けます。

また、住民税も前年の収入により税額が決定するため、介護休業中でも支払わなければなりません。

自分が病気やケガで働けなくなった時におすすめ記事

コメント